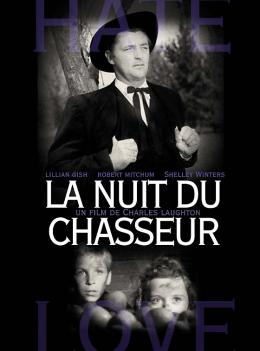

Le Mal incarné. L'innocence imagée.

"Hate" : un faux prêtre assassine ceux qui n'entrent

pas dans les canons de la Sainte Bible. Et les veuves.

"Love" : deux jeunes enfants emportés tant

bien que mal dans le tourbillon d'une vie agitée par

la grande pauvreté et tout ce qu'elle engendre.

Il fallait oser ce grand écart cinématographique

dans les années 50, il fallait entreprendre ce genre

(le thriller, mais pas n'importe quelle thriller...), il fallait

envisager cette thématique religieuse, il fallait produire

ce film au style sans commune mesure. On imagine à quel

point ce devait être une oeuvre dure pour l'époque

(pas sortie aux USA ?), le piège se refermant violemment

sur deux pauvres enfants, ne les épargnant jamais, l'homme

de Dieu incarnant le Mal à l'état pur dans une

société profondément religieuse. C'est

également une réflexion sur le pouvoir malfaisant

de l'argent, la pauvreté dans un contexte historique

difficile. La lutte éternelle du Mal contre le Bien ou

quand l'expression "La beauté du Diable" n'a

jamais été aussi bien interprétée.

Mais développons un peu.

Ce qui surprend de prime abord dans ce film c'est que l'histoire

n'est absolument pas racontée de manière classique,

linéaire, et on ne sait encore trop qui en sera le héros.

Il y a ensuite, et constamment, un parfum de souffre qui souffle

sur le scénario : depuis la description de ces mauvaises

gens (le père -excusable-, le pasteur) jusqu'au coeur

de ces histoires de foi excessive. Il y a également une

multiplication des personnages (le véritable héros

s'avèrera être un enfant) et surtout des points

de vue ; les enfants sont ici les détenteurs d'une vérité

trop lourde pour leurs fragiles épaules, les adultes

restant aveuglés par le costume de ce bonimenteur hypocrite,

pervers et dangereux.

Vous le comprendrez aisément : La nuit du chasseur

est un film d'une immense richesse, au scénario

quasi métaphorique et possédant divers niveaux

de lecture dont le plus moderne pourrait très bien s'apparenter

à une réflexion sur l'extrémisme religieux

: le personnage principal n'est qu'un usurpateur, paré

d'une solide coquille pseudo-religieuse dont il se sert pour

commettre le pire (le meurtre, l'enrichissement par tous les

moyens...etc) ; contrebalancé bien évidemment

par la vieille dame de la fin qui devient la représentation,

l'essence même de la religion (donner son temps aux orphelins,

protéger les pauvres et les innocents,...etc).

Dans cette Nuit du chasseur la violence du

récit heurte inévitablement le spectateur : la

force de l'âge adulte contre la faiblesse de l'enfance,

l'intelligence et l'expérience contre l'immaturité

et la naïveté (l'adolescente attirée par

cette incarnation du Mal), le machiavélisme contre la

candeur. A noter également l'utilisation d'un autre symbole

fort de l'innocence : les animaux. Ce Mal, qui plus est, prend

le visage d'un Robert Mitchum totalement imbibé par son

rôle, pour un suspens diablement efficace et des séquences

extrêmement tendues. Sans oublier cette chanson presque

obsessionnelle, proprement divine.

Et puis, bien sûr, ce que l'on garde gravé en nos

mémoires, ce qui fait définitivement basculer

le film dans le domaine du chef-d'oeuvre, c'est le travail de

C. Laughton, unique incursion dans ce domaine de la part de

ce fameux acteur. Un véritable travail de peintre basé

sur la profondeur de champ, les ombres sans cesse portées

et la beauté significative des images ; images dont la

photographie flamboyante participe à cette ambiance inquiétante

et menaçante. Aidé de ces lumières et de

ces ombres jouant avec le noir et blanc, de cette caméra

en perpétuelle recherche et de la beauté et du

sens. Il y a des plans nocturnes de toute beauté, d'une

beauté formelle rarement égalée : les scènes

crépusculaires sur le lac sont proprement extraordinaires,

notamment grâce à l'emploi de contre-jour et l'utilisation

judicieuse des décors.

On ne vous a jamais aussi bien raconté l'histoire du

Bien et du Mal. A la fois effrayant et envoûtant : j'emmettrai

seulement certaines réserves sur le jeu de S. Winters...

NOTE : 19-20 / 20