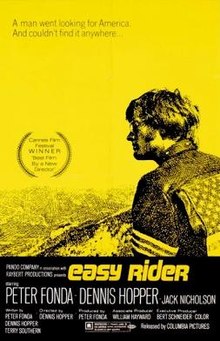

A décréter une oeuvre cinématographique

et son auteur "visionnaire", trop vite, trop tôt

et souvent sans grands arguments, on déprécie

la force et la portée même de ce mot. Mais 50 ans

après sa sortie, Easy rider est non

seulement culte, bien vivant, moderne, mais également

visionnaire. Et il est selon moi l'un des 10 plus grands films

de tous les temps.

Il faut d'abord jeter un regard en avant sur ces 2

personnages, Billy le farfelu et Wyatt l'intellectuel, dit "Captain

America", clin d'oeil autant à la pop culture qu'une

façon de secouer l'arbre de la fierté nationale

légendaire outre-Atlantique. On ne saura que très

peu de choses sur eux finalement : ils disent n'avoir qu'une

semaine pour faire leur voyage, on imagine que si celui-ci échoue

ils vont devoir rentrer dans le rang d'une société

qui leur a octroyé une semaine de congés ? Billy

est un hippy, drogué qui n'a qu'une seule chose en tête

: profiter de la vie quoiqu'il arrive ; en clair s'envoyer en

l'air de toutes les façons possibles et imaginables,

drogue et sexe, comme pour oublier une existence terne. Ces

deux là n'ont pas l'air de véritables dealers,

contrairement à ce que l'on pourrait croire au tout début,

mais plutôt de deux gars qui veulent profiter une dernière

fois du système pervers de cette société

mercantile pour s'enrichir et laisser leur existence couler

comme bon leur semble. En Floride.

Wyatt est plus subtile, plus sensible, plus sensé : tête

pensante du duo, il est celui qui amène toute la réflexion

-sur laquelle on reviendra- du film, l'espoir ("Ils y arriveront"),

la critique sociétale et même personnelle ("On

s'est paumé"). Le duo sera vite complété

par le personnage hilarant -mais pas seulement- de Georges.

Wyatt se dévoile un peu plus lors de la fabuleuse et

planante scène de trip, où il évoque ce

Dieu auquel il croyait et auquel il aimerait tant croire, croyant

avoir été abandonné, mais aussi ses parents

dont il parait être orphelin de père et dont les

relations avec sa mère ne sont pas... enrichissantes.

Film idéaliste mais très moderne où nos

anti-héros vont traverser l'Amérique de leurs

ancêtres en partant depuis la côté Ouest

-le film est provocateur jusque dans son âme- pour rejoindre

l'Est et faire ainsi le parcours inverse des premiers colons.

Et sur ce chemin ils vont croiser deux visions de leur pays

chéri : d'un côté l'homme de la terre, fier

paysan qui procrée et enrichit le pays avec ses enfants,

mais également la communauté hippie qui tente

de faire exister une nouvelle société, centrée

sur les artistes, en se nourrissant de la terre et revenir ainsi

aux racines de l'Amérique. De l'autre côté

il y a l'Amérique raciste, blanche, sudiste, hideuse,

avec les redneck mais également les symboles autoritaristes

que sont ici les policiers. On ne verra aucun enfant dans ce

monde là. Près de 50 ans plus tard la population

n'a clairement pas changé et le message du film n'a pas

été entendu, ou a été oublié

: l'Amérique blanche de Trump fait front avec ces nouveaux

américains -un temps symbolisés par B. Sanders-

qui souhaitent se lancer dans une nouvelle société,

plus écologique, plus juste et surtout plus libre. Un

retour aux fondements de l'Amérique.

Le personnage de Georges apporte par ailleurs sa pierre à

l'édifice. Il y a bien sûr son aspect de surface,

comique formidable où une seule de ses scènes

vaut toute la filmographie de Boon. Mais il ne faudrait pas

oublier cette séquence charnière, explicative,

où il confie à Billy que la haine de ses concitoyens

provient de leur peur -et les américains du 21ème

siècle sont toujours gouvernés par la peur-, peur

de la personnalisation du changement que sont ces deux hommes,

d'une liberté qu'ils ne peuvent, eux, américains

moyens du Sud, pas atteindre et qui les effraie tout autant.

Notons que le film trouve sa pierre d'achoppement lors de la

scène, hautement symbolique, de trip dans le cimetierre

: ici sont confrontés le sexe et la mort, Eros et Thanatos,

la religiosité et le doute païen, la double perte

du "père", biologique et spirituel, et surtout

la prise de conscience tardive de Wyatt. En se vouant au plaisirs

terrestres et vains, dans lesquels ils ne semblent d'ailleurs

jamais vraiment se plonger, ils se sont tout deux égarés.

La terrible conclusion, hautement pessimiste du film, où

nos héros idéalistes sont rattrapés par

l'Amérique régressive -et le message est d'autant

plus douloureux en 2017-, trouve un bel écho dans le

sublime plan final dont nous allons reparler ci-dessous.

Et puis il y a, enfin, tout l'aspect visuel extrêmement

riche du film. Car Easy rider est tout autant

une oeuvre réflexive que formelle, et les deux s'enchevètrent

de la plus intelligente des manières. Si on trouvera

quelques maladresses, aujourd'hui parties intégrantes

de l'oeuvre et de sa légende, de son charme intemporel,

il est difficile de résister à ces enchaînements

entre scènes, comme une invitation au voyage, difficile

de céder au bonheur devant cette subtile juxtaposition

de plans dans le cimetierre ; difficile de ne pas comprendre

le symbolisme génial lorsque les deux motards réparent

leur roue aux côtés de deux fermiers qui scellent

leur cheval. Et, pour y revenir, alors que ce film se joue toujours

à niveau d'homme, au niveau de la route, comment ne pas

comprendre ce dernier plan où la caméra daigne

enfin s'élever dans les cieux juste après l'accident

??

Easy rider et son cortège de scènes

planantes (non simulées !), sa bande son cultissime et

loin d'une bande originale "jukebox" car formidablement

bien choisie (il suffit d'écouter les paroles des chansons

en présence pour entendre penser l'auteur), Easy

rider est une oeuvre indémodable qui serait

juste de présenter comme avant-gardiste et surtout ne

jamais, jamais oublier...

L'un des 5 plus grands et plus importants films de l'histoire

du cinéma